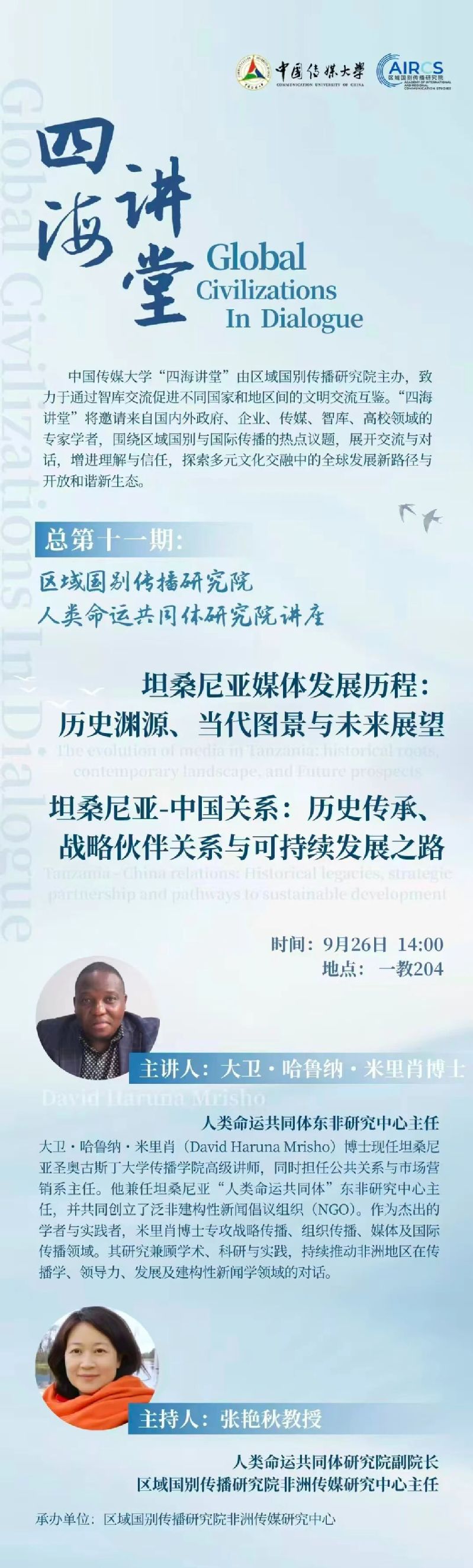

9月26日下午,人类命运共同体东非研究中心主任、坦桑尼亚圣奥古斯丁大学传播学院高级讲师大卫·哈鲁纳·米里肖(David Haruna Mrisho)博士在中国传媒大学举办了两场专题讲座。讲座主题分别为“坦桑尼亚媒体发展历程”与“坦桑尼亚-中国关系”。这也是中国传媒大学“四海讲堂”总第十一期讲座。讲座由人类命运共同体研究院、区域国别传播研究院联合主办,区域国别传播研究院非洲传媒研究中心具体承办,人类命运共同体研究院副院长、区域国别传播研究院非洲传媒研究中心主任张艳秋教授主持。

第一场讲座伊始,米里肖博士以“历史切片”的方式,将坦桑尼亚媒体发展划分为五个关键阶段。他指出,乌贾马社会主义时期,媒体全面国有化,坦桑尼亚达累斯萨拉姆广播电台(RTD)成为推广斯瓦希里语、凝聚国家认同的核心平台;而在1992年,多党民主与媒体自由化政策实施后,私人媒体如雨后春笋般涌现,“新闻自由与国家管控”的矛盾也随之凸显。米里肖博士用“多元并存,矛盾交织”概括其特征。当下,印刷媒体虽影响力下滑,但仍是政治话语传播的重要渠道;广播凭借广泛的覆盖范围,在农村地区依旧“占据主导”;电视领域,国有坦桑尼亚广播电视公司(TBC)城市市场渗透率持续提升;而移动互联网的普及则带来了“数字变革”,国际社交平台成为信息传播新阵地,公民新闻与网络行动主义兴起,但也伴随“信息混乱”的隐患。与此同时,坦桑尼亚媒体发展也面临多重挑战,政治干预、虚假新闻频发,部分媒体因经济脆弱性陷入“生存困境”;城乡数字鸿沟显著,农村地区的信息获取能力远落后于城市,这些问题都成为制约媒体健康发展的关键因素。

在第二场讲座中,米里肖博士简要梳理了坦中关系的历史根基与当下战略合作格局:1960年代独立时期,两国基于反殖民团结与南南合作建立联结;1970年代坦赞铁路成为友谊象征,如今在“一带一路”框架下,双方在经贸、基础设施、数字转型、医疗卫生等领域合作持续深化。在“可持续发展路径”部分,他重点提出并解读了4-P框架,精准切中坦中可持续合作的核心需求,既立足坦桑尼亚发展实际,也贴合中国“共商共建共享”的合作理念,为未来双边关系提质升级提供了可落地的思路。

张艳秋教授在总结时指出,米里肖博士的分享以清晰的时间线为骨架,串联起坦桑尼亚媒体从殖民时期到数字时代的完整历程,既呈现了不同阶段的实践特色,也深刻剖析了监管、商业、文化层面的核心挑战,为理解非洲媒体发展提供了“鲜活样本”。中国在新闻媒体制度建设等领域的经验,可为非洲提供有益参考,而西方的“新闻自由”理念在发展中国家语境下可能引发社会动荡,需进行理性审视。

外国语言文化学院区域国别学博士研究生、国家媒体与传播重点实验室硕博研究生以及非洲留学生共同聆听讲座,一同深入讨论坦桑尼亚媒体发展与中坦交流的底层逻辑与现实意义。此次讲座不仅让在场中国师生与留学生深入了解了坦桑尼亚媒体发展的全貌,为中非媒体领域的经验互鉴搭建了桥梁,为理解中非关系的深层逻辑提供了重要参考。同时,“四海讲堂”平台将持续聚焦文明交流互鉴议题,推动区域国别与国际传播的学术交流与实践合作,为构建人类命运共同体贡献传媒智慧。

文 编|郑文馨

编 辑|周验

编 审|刘丰海