内容提要:

中非命运共同体是人类命运共同体的重要组成,中非合作论坛是建构中非命运共同体重要平台与机制。从中非合作的问题意识出发,研究并促进中非媒体间的交流与合作,对于促进中非全面战略合作伙伴关系发展、构建中非命运共同体具有重要现实意义。本文提出,民心相通是筑牢中非命运共同体意识的重要路径,民心相通也是中非媒体交流与合作的目标诉求。在建构中非命运共同体的使命下,中非传媒领域的实践者与研究者应内化人类命运共同体意识,针对中非合作面临的挑战及存在的问题,推动中非传媒研究学术共同体建设与合作,以建构性新闻探讨中非合作的解决方案并分享解决之道。

关键词:中非命运共同体、中非合作论坛、媒体合作、民心相通、建构性新闻

中非交流源远流长,自本世纪以来,中非合作不断深入,中非关系已进入快速发展期。非洲也已成为“一带一路”倡议建设的重要国际伙伴。然而,当今世界仍存在诸多不稳定性和不确定性,中国与非洲国家也面临着诸多各自内部的问题与共同挑战。和平与发展是时代的主题,合作共赢是中非合作的共同诉求。在这样的大背景下,在2018年召开的中非合作论坛北京峰会上,中非双方一致决定构建更加紧密的中非命运共同体。

在构建中非命运共同体的使命下,中国非洲研究院于2019年4月成立。这是中非学术交流的一个里程碑,也是落实2018北京峰会“人文交流行动”的富有前瞻意义的重要举措。国家主席习近平对研究院成立所致的贺信再次强调,中非双方人民友谊源远流长,彼此间要积极促进文明互鉴,造福中非人民。这不但意味着中非学术研究的重要使命被提到一个新的高度并被寄予新的期待,更是在强调从学术智库交流的层面促进中非文明互鉴、民心相通的重要意义。

1.民心相通是筑牢中非命运共同体意识的重要路径

从“兄弟”到“伙伴”,中国与非洲国家已走过近60年的合作发展历程。从共同建立和发展中非合作论坛机制,到建设新型战略伙伴关系,再到非洲成为“一带一路”的重点合作区域,中非合作的现实及历史意义举世瞩目。2013年9月,习近平主席在提出“丝绸之路经济带”的同时,就提出了“五通”概念,即政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通、民心相通。2015年3月,我国发布的《推动共建丝绸之路经济带和2l世纪海上丝绸之路的愿景与行动》文件,更是明确将非洲作为“一带一路”战略的实施区域之一,而“五通”概念也再次被提及和阐释。其中,民心相通进一步引起了国内外媒体及学者的普遍关注;国之交在于民相亲,民心相通是中非友好合作的前提与基础。

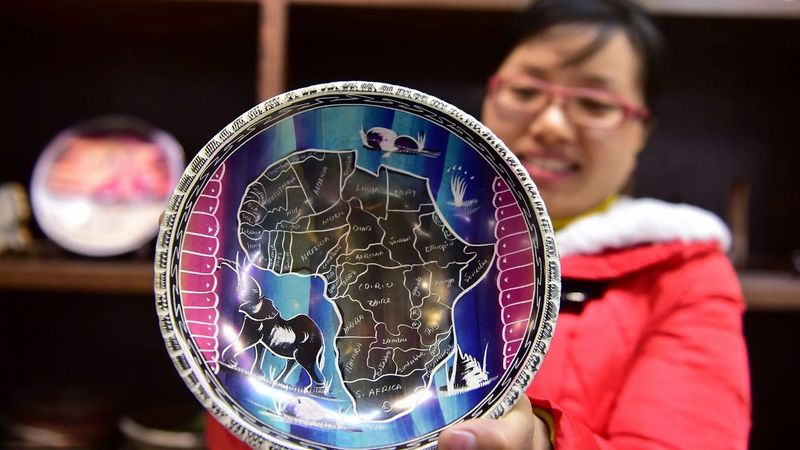

(https://www.google.ca/amp/s/news.cgtn.com/news/3d3d414f7a63544f79457a6333566d54/share_amp.html)

媒体是增进中非民心相通的重要纽带。直面中非合作面临的挑战,从问题意识出发,研究并促进中非媒体间的交流与合作,对于促进中非全面战略合作伙伴关系发展、构建中非命运共同体有着十分重要的意义。

以非洲涉华债务问题为例。近年来,非洲国家不断凸显的债务问题,成为非洲民众普遍关注的焦点。其中,中国在非洲债务问题中引发了广泛的关注及争议。中国债务贡献论、中国债务威胁论及中国债务陷阱论成为争论的三种主导话语。而出现非洲涉华债务问题负面舆情议题的重要原因在于对中国在非洲债务共有知识和科学认识的缺乏。[①] 针对债务问题,国际媒体、包括非洲媒体也呈现出两种“截然不同”的论调。一部分媒体认为,非洲向中国借贷有利于推进中非及南南合作,对中国无附加政治条件的贷款表示赞赏;而另一部分媒体则认为这是一种“新殖民主义”,中国是在变相“控制”非洲。以肯尼亚蒙内铁路的修建运营为例,西方普遍认为38亿美元的建设成本超出了肯尼亚的经济承受能力,高负债率将使该国经济陷入不可持续的泥沼。然而,这种论点仅静止地纠缠蒙内铁路的造价,没有考虑到铁路运营给国民经济和社会发展带来的巨大效益。[②]

事实上,中非合作中的不少问题成为负面舆情的焦点,被误读和误解的问题频频出现。然而,学界及媒介并没有及时并全面地解释非洲债务问题。就债务问题,非洲和西方媒体很少探究非洲国家涉及贷款政策的具体内容和指向等事实,而是主要从中非关系的地缘政治背景进行报道,并将其视为解读非洲公共债务增加、影响及后果的关键因素。[③] 显然,这样的报道视角并不能就债务问题提出真正切实可行的解决方案,同时还会动摇到非洲公众对中非合作的信心。此外,2018中非合作论坛北京峰会上,中国政府宣布向非洲提供600亿美元支持,2019年涉及非洲来华留学生的“山大学伴事件”等,也引发了中国国内公众对中非合作的质疑,认为中国只是在“讨好”非洲。在中非合作范围内,如果学界、媒介对问题阐述不清,不能够提出并传播让人信服的解释说明,民众就要困惑并质疑,民心就会摇摆不稳,中非合作民意基础就会面临挑战。

事实上,负面舆情的出现,与学界对政策及危机事件解释不及时或缺乏说服力有关,也与新闻媒体对这些问题的报道不够深入有关。《21世纪以来中国援助非洲的舆情评析研究——基于19年来61家重要报刊255条文献的分析》一文指出,我国对非援助的报道以消息、通讯类偏多,深入的新闻评论和学术分析不足。[④]可见,中非学界及媒介要通过对话、合作和交流在更多领域促进民心相通,同时,要找到新的报道理念应对出现的问题与挑战,为公众提供意见参考,不断筑牢中非命运共同体意识的民意基础。

2.中非传媒领域的合作与交流是促进民心相通的重要手段

中非合作论坛是中非开展务实合作的有效机制,也是中非集体对话的重要平台。2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出加强中非新闻传播领域的合作发展,促进双方人文交流;2018年,在中非合作论坛北京峰会提出打造中非媒体合作网络,扩大教育、智库媒体等各界人员交往,拉紧中非人民的情感纽带。可见,民心相通是中非媒体与智库交流与合作的目标诉求。

中非命运共同体是人类命运共同体的重要组成。内化人类命运共同体意识,需要中非学界和媒介对此进行深入的解读和传播,尤其是要针对中非合作面临的挑战和存在的问题,探讨解决方案并分享解决之道。人类命运共同体思想有其独特的内涵,核心是从政治、安全、经济、文化、生态等五个方面推动构建人类命运共同体。在中非之间,如何通过媒体促进民心相通,如何从这五个方面解决中非所面对的共同挑战,从而建构中非命运共同体,应成为中非媒体业界及学界共同应答之题。

中非合作有长期的目标与挑战,也有近期的问题与困惑。这要求学界、媒介对此要加以研究并有所厘清和明示。学界和媒介在引导舆论方面有着相通的核心诉求,即对各类公共问题释疑解惑,促进理解,以求共识。可以说,促进中非间“民心相通”已成为中非媒体研究及智库交流与合作的紧迫使命,这包括就彼此间存在的刻板印象问题进行解读,也包括促进中非文明、文化之间的对话与互鉴。

长期以来,西方发达国家既是世界话语的主产地,又是传播渠道的主控者。在国际新闻领域,非洲国家的传播媒介缺乏自己的国际新闻消息来源。在“西强我弱”的国际传播格局和传播语境中,中非自身的媒体及媒体学术话语建构与彼此间的认知沟通滞后于双方的经济合作与交流。

对于中国传媒学者来说,要认识并把握深受殖民历史及西方国家自由新闻理念影响的非洲媒体及他们面临的困境和问题。非洲新闻业发展根植于欧洲的殖民统治,又与脱殖运动、国家建设以及全球化扩张密切相关。复杂的国际及国内社会历史背景使得非洲国家的传媒业的发展具有一定的特殊性,同时又面临各种现实的困扰与挑战。尤其是在冷战结束后,伴随着全球范围内经济自由化和政治民主化的进程,非洲国家的新闻业逐步发生转型,即由政治统治工具转向拥有第四权力的“看门狗”,由专制主义新闻体制转向公私并存的自由化、多元化传媒体制。这样,一方面,非洲国家媒体广受西方国际媒体影响,另一方面,其媒体发展的滞后、不足及媒体的多极化(polarized)困境又对国家的和平与发展形成潜在的制约。而在互联网及社交媒体快速发展的媒介环境下,非洲国家又遭遇互联网发展滞后及网络主权建设危机等多重挑战,非传统的安全问题在网络空间层出不跌,信息安全及互联网监管等问题对非洲国家形成新的挑战。

非洲媒体及传媒学者不熟悉中国的新闻传播体制及新闻理念,甚至对中国政府与媒体的关系还存在许多误读。受西方国家的影响,非洲的媒体理念与传媒体制更亲西方而远离中国。因此,非洲媒体,尤其是最为活跃的私营媒体,多倾向于批判性审视中国走进非洲,造成了非洲本土媒体与西方媒体一同呈现负面中国的情形,进而带来了非洲人对中国的认知偏差与误读。

媒体一直是公共外交的主渠道。近年来,中非媒体研究学界达成的一个共识是,双方要建构自主而多元的传播主体,讲好中非自己的故事,不做西方媒体中的他者。中国的媒体不仅要在非洲讲好中国故事,同时也要对国内讲好非洲故事及中非合作故事,以“互动”和“双向”为路径,建构彼此间的民心相通。

近年来,中国政府从传统外交及公共外交着眼,加大了对非传播力度,尤其是随着CGTN非洲频道在非落地,中国对非传播已形成以传统媒体为主的大格局,传播效果初显。[⑤] 中国国际广播电台近年来以非洲本土母语译制的电视剧在非洲的播出,成为其对非本土化、贴近性传播的增长点。我国民营性质的四达时代集团在非通过投资数字电视,已成为在非最具影响力的付费电视供应商,从影视文化切入,传播更加丰富多元的中国。此外,我国公共外交协会自2014年开始已连续每年邀请非洲国家的记者来华,依托中非新闻交流中心展开为期10个月的在华采访报道,向非洲报道和讲述非洲人自己看到的中国,讲中国故事时,他们的话语更有说服力和可信度。

在对非的学术交流及公共外交规划中,中国一直特别注重邀请并支持非洲本土媒体学者与中国媒体研究学者一同建设中国非洲媒体研究共同体及联合研究智库平台。受中非合作论坛下的“中非联合研究交流计划”的委托和支持,中国传媒大学非洲传媒研究中心已连续三年邀请并组织非洲知名传媒学者50余人来华进行为期两周的学术交流。该项目不但向非洲传媒学界开启了中国媒体研究之门,更让他们对中国媒体在国内经济发展及国际话语建构中的作用及诉求有了不同以往的深刻认知,在改变已有刻板印象的同时,产出了一系列的媒体发表及学术发表,同时在中非媒体研究的学术交流、教学培养等领域也已初步形成了学术共同体。

3.以建构性新闻推动中非传媒研究学术共同体的对话与合作

随着世界文明的总体格局向多元文明、平等交往与合作的方向转化,中非新型合作关系的建立与发展对世界体系的演进,对当代人类交往与合作方式的变革,具有特殊的推进作用。[⑥]媒体是社会建构的重要公器,中非媒体的良性发展与合作是新型中非合作关系建设的推手与重要组成。

近年来,我国涉非媒体与传播学者在非洲媒体与传播研究领域成果较多。但多集中于对非传播策略这一领域,对非洲媒体发展与传播困境研究不足。中非命运共同体的建构,需双方学术研究既要知己知彼,又要兼顾共同关切。与此同时,非洲国家渴望发展,其新闻传播学界、业界长期倡导和平新闻与发展传播,但在新闻实践中又缺乏相应的操作理念。

有别于西方国家的国际传播实践,中国的新闻传播实践特色独具。一方面,中国媒介体制具有很强的政府主导性;另一方面,中国媒体的国家身份传播模式与长期占据全球传媒疆域的、以市场化为导向的西方私有媒体的传播模式及理念总是显得“格格不入”。然而,西方自由主义的新闻理念在多数非洲国家已生根落地。换言之,以所有权身份来区隔不同国家传媒实践的学术话语,在新闻理念、传播体制及新闻生成模式上,非洲国家会更近西方而远中国。这无形中会形成中国与非洲及西方国家在新闻传播实践及理念上的分野态势。

事实上,推行自由媒体理念的西方及非洲国家的新闻学术话语所认同的是冲突为框架下的“看门狗”式的新闻价值观;反之,则把中国新闻传播简单标签化为“正面报道”或冠以“宣传”的帽子。然而,中国的对内及外传播并非只是“正面报道”,在建构中国国际传播学术话语的急迫当口,探索新的理念来解读中国新闻传播的独特模式意义深远。近年来,建构性新闻(Constructive Journalism)受到不少国家新闻学界的关注。该理念主张聚焦社会问题,以新闻事件的解决方案为新闻生产的出发点,通过提供与新闻事件相关的背景及语境,为新闻涉事方及公众做出选择提供参照。[⑦]

建构性新闻是以未来为导向的,强调媒体的参与角色及责任角色。这一理念的提出,在根本上是对新闻价值及媒体角色的重新思考。[⑧] 事实上,建构性新闻本身是一个中性理念。建构性新闻以建构主义的视角来分析新闻传播在社会中的作用,审视媒体塑造周围环境的影响力,挖掘个体认知经验转变的过程。[⑨] 显然,超越“媒体所有权”模式的分析路径,可以让中非学者在不同所有权语境下发现媒体报道之间的共性。

以这一理念讨论新闻生产,可以超越以媒体所有权为框架讨论媒体功能及诉求的传统二元论,使不同媒介体制下的新闻报道重新发现彼此相生的“共同体”与共享的新闻价值。此外,建构性新闻可以引导我们重新考量和思考中国媒体在非洲的新闻实践,重新梳理我国对非新闻传播的模式,以求在新闻选题、新闻叙事及新闻呈现等方面有所突破。在中非命运共同体框架下,对非传播,一定要突出服务性,落脚不应只是中国单方利益,而是双方受惠。[⑩]

4.结语

民心相通是筑牢中非命运共同体意识的重要路径, 也是中非媒体交流与合作的目标诉求。研究并促进中非媒体间的交流与合作要有强烈的问题意识及民意建构意识,这对于促进中非全面战略合作伙伴关系发展、构建中非命运共同体具有重要现实意义。在建构中非命运共同体的使命下,中非传媒领域的实践者与研究者需要内化人类命运共同体意识,针对中非合作面临的挑战和存在的问题,推动中非传媒研究学术共同体建设与合作。

在新技术的推动下,媒体环境同国际环境一样,正发生着革命性的变化。建构性新闻是媒体参与应对全球问题的创新选择。在应对中非合作面临诸多共性问题的挑战下,以建构性新闻推动中非传媒研究学术共同体的对话与合作,探讨中非合作的解决方案并分享解决之道,具有积极的时代意义。

(https://www.chinadaily.com.cn/a/201810/03/WS5bb4da22a310eff303280a03.html)

【英文标题】

Media Cooperation and Common Aspirations of the People Under the Framework of China-Africa Community with a Shared Future

Zhang Yanqiu

Abstract:FOCAC is a critical platform for building China-Africa Community with Shared Future, which constitutes an essential component of the Community with a Shared Future for Mankind. It has been shown that the friendship ties between nations are fundamentally grounded on the common aspirations of the people, which should be promoted though the media cooperation between China and Africa. Therefore, the solution-oriented research on media communication and cooperation would contribute to the the promotion of China-Africa comprehensive strategic partnership and building China-Africa Community with a Shared Future. The paper suggests that practitioners and researchers in media communication should internalize the consciousness of the Community with Shared Future in response to the challenges while constructive journalism as a novel concept could be supportive and decisive in finding solutions for a better China-Africa cooperation.

Key Words:China-Africa Community with a Shared Future;FOCAC;media cooperation; common aspirations of the people; constitutive journalism

作者简介:张艳秋,中国传媒大学人类命运研究院副院长、非洲传媒研究中心主任、 教授、 博士生导师

*本文发表于《西亚非洲》2020年第2期第41-48页;原文题目:《以媒体合作促进中非民心相通》

___________________________________

参考文献 | References:

[①]周玉渊: 《中国在非洲债务问题的争论与真相》, 载 《西亚非洲》2020 年第1期,第3页。

[②]李新烽,邓延庭:《蒙内铁路:“一带一路”在非洲行稳致远》,载《陕西师范大学学报(哲学社会科学版)》2019年第5期,第1页。

[③] Zhang Yanqiu and Luu Mwiinga Machila, “ International and African media’s representation of African Debt to China: From stereotype to solution with constructive journalism”, Journal of African Media Studies, 11:3, 2018, pp. 331–346.

[④]闫红果:《 21世纪以来中国援助非洲的舆情评析研究 ——基于19年来61家重要报刊255条文献的分析》,载《 衡阳师范学院学报》2019年第4期, 第151页。

[⑤]张艳秋, 罗雪: 《中国媒体对非传播的“义”与“利”》,载《对外传播》2015年第7期, 第50-52页。

[⑥]刘鸿武:《中非合作40年:观察中国与外部世界变化的特殊窗口》,载《国际论坛》2019年第2期,第28页。

[⑦]Cathrine Gyldensted, “From Mirrors to Movers: Five Elements of Positive Psychology in Constructive Journalism,” Group Publishing,2015.

[⑧]Karen McIntyre & Meghan Sobel,”Reconstructing Rwanda”, Journalism Studies,19:14,2018,pp. 2126-2147.

[⑨] Natia Kuprashvili & Nino Chalaganidze, “Constructive Agricultural Journalism”,Universal, 2018, p.3.

[⑩]张艳秋, 罗雪: 《中国媒体对非传播的“义”与“利”》,载《对外传播》2015年第7期, 第50-52页。